活動報告

「先取り!科学者の体験」第5回講座

| 実施日 | 2012年10月21日(日)13:00-15:30 |

| 場 所 | 総合教育研究棟G212教室 |

| テーマ | 「作って観察、生き物の不思議」 |

| 概 要 | 実験器具を作って生物の形や行動を観察します。まず顕微鏡の原型であるレーベンフックの単レンズ顕微鏡を作り、植物細胞を観察します。次に簡単な発光装置を組み立て、オオミジンコの走光性(光に向かって移動する性質)を観察します。 |

| 講 師 | 加藤 朗 准教授、杉本健吉 准教授、TA7名 |

| 受講生等 出席状況 |

受講登録者:25名 出席者:20名 保護者:15名 |

| 受講状況 | ■受講生課題レポート(提出数20/参加人数20) ■受講生生アンケート(提出数20/参加人数20) ■保護者アンケート(提出数13/参加家族数15) |

| 講師所感 |

(1)受講生について 興味を持ってよく取り組んでくれたと思います。(杉本) (2)講座の進め方等について 生物系の講座では,TAの配置は必ず必要であると思いました。また,TAの学生にも良い経験になったと思います。(杉本) |

|

|

| 顕微鏡つくり (保護者:観察だけでなく機材を作ることを体験させていただいたことで、より興味深く観察することができた) |

自作の顕微鏡でオオカナダモを観察 (おもしろかったこと:レーベンフックのけんびきょうを作ったこと) |

|

|

| 顕微鏡で見たものをスケッチ (保護者:講義や実習をしたのち、そのテーマの気付いたことやニュースについて話すようになり、子供は興味がすごく出ているように感じます) |

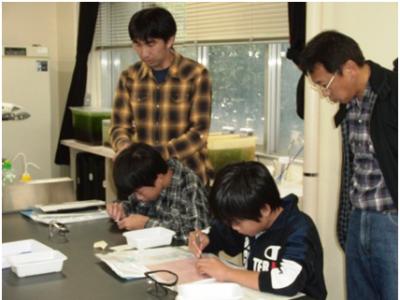

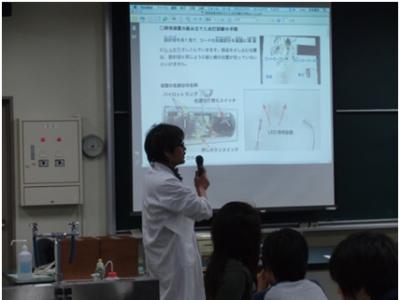

走行性を調べる実験装置の組み立て方の説明を受ける (保護者:講師の先生、TAの方が一生懸命照明装置の準備をしてくださり、説明を分かりやすくしていただき、とても楽しく講座を受けさせていただきありがとうございます) |

|

|

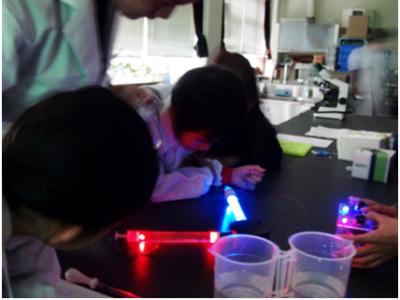

| TAの指導を受けながら電子回路を組み立てる (保護者:子供たち一人一人に公平にTAの方が実験させてくれたことは非常に良いと思います。) |

ミジンコの扱い方をTAから指導を受ける (保護者:今日は実験が大半だったので、子供たちが生き生きと講義を受けていて大変良かったです) |

|

|

| ミジンコを注意深く吸い取る (ミジンコの泳ぐ速度がけっこう速くておどろいた) |

走行性を調べる実験開始 (ミジンコがどの色へ行くかの実験がとてもおもしろかったです) |

|

|

| ミジンコの行動について予測の議論 (ミジンコを生で初めて見ました。ミジンコには色の好き嫌いがあることは知りませんでした) |

(はじめて、ミジンコがたくさんカップの中に入っているのを見ました。ウジャウジャしていてきもち悪かったけれど、おもしろかったです。) |

(写真の下のコメントは、受講者アンケートから転載)