活動報告

「先取り!科学者の体験」第5回講座

| 日 時 | 2013年10月20日(日) 13:00~15:30 |

| 場 所 | 総合教育研究棟G棟2階 生物実験室(G212) |

| テーマ | ミジンコを観察しよう |

| 概 要 | 水生生物であるオオミジンコの形や行動を観察します。はじめに顕微鏡を使ってオオミジンコの体をくわしく観察します。次に簡単な発光装置を使って、オオミジンコの走光性(光に向かって移動する性質)を調べます。 |

| 講 師 | 加藤 朗(理学部准教授)、杉本健吉(理学部准教授)、TA7名 |

| 受講状況 | ■受講生25/30名出席(欠席5名;学校行事1名、家の用事1名、不明3名)、受講生課題レポート25/25名提出、受講生アンケート25/25名提出 ■保護者 18名出席、保護者アンケート18/18提出 |

|

|

| まずミジンコを容器から取り出して、走行性を調べるための装置に入れました。 保護者:「生き物」への興味が生物学への入り口だと思います。本日の実習の「ミジンコ」は子供の興味にもよく合い、身近に感じられると思います。 |

どの色にミジンコが集まるか調べる装置の設定。 保護者:実験でグループごとに、「次はどうする」といった相談をしている姿が見られてよかった。帰納的に考える態度が育つ実習であった。 |

|

|

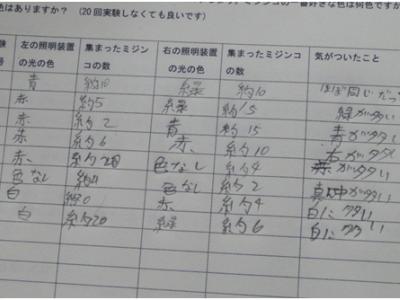

| 光に集まったミジンコの数の記録シート 保護者:(良かった点は)実習器具に子供たちが操作できるものばかりを用いたこと。 |

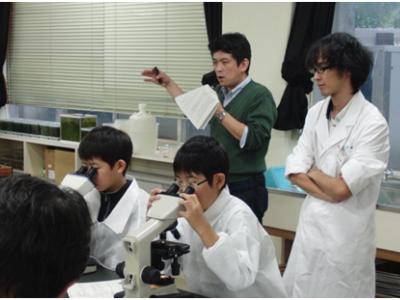

ミジンコを顕微鏡で観察するために、初めに顕微鏡の扱いについて説明がありました。 受講生:本格的なけんび鏡を使って楽しかった。 |

|

|

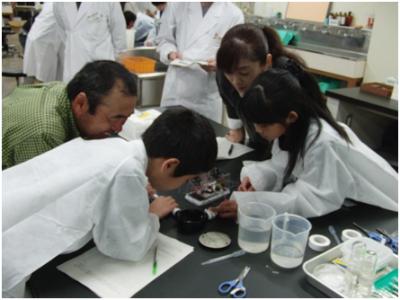

| 顕微鏡でミジンコを観察する受講生。 受講生:ミジンコは学校の理科の時、動画では見たことがあるけど、自分の目で見るのは初めてだったのでじっくり観察することが出来たので楽しかった。 |

ミジンコをスケッチしている受講生 受講生:教科書では、全体の形だけさらっと見ていたが、実際スケッチをしてみると、よく見ないとわからないことがたくさんあったことは発見でした。 |

(写真の下のコメントは、受講者アンケートから転載)

| 担当講師所感 |

|