活動報告

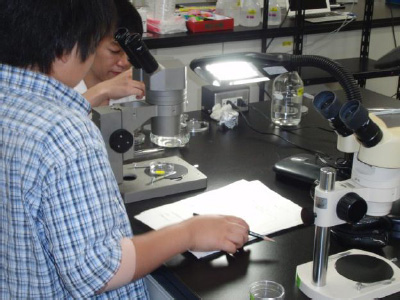

「基礎科学講座」第1回実習

| 実施日 | 2012年6月17日(日)13:00~16:00 |

| 場 所 | 理学部C棟2階C202生物実習室 |

| テーマ | 「人工授精と胚発生の観察」 |

| 概 要 | 私たちの身体の様々な細胞はたった一つの細胞である受精卵から分化しています。カエル卵をモデルとして、人工授精と胚発生の観察方法を学びます。 |

| 講 師 | 前野 貢 理学部准教授、TA5名 |

| 受講生等 出席状況 |

今年度の受講生は20名で構成。受講生20名中16名が出席、早退:1名 ※課題提案型の小学生3名は、すべての講義への出席を義務付けていない。 |

| 受講状況 | ■生徒課題レポート(提出数16/参加人数16) ■受講生生アンケート(提出数16/参加人数16) |

| 講師所感 |

(1)受講生について 小学生が混じっていることに不安があったが、参加した2人は集中が切れることなく、最後まで講師やアシスタントの言葉をよく聞いていた。同伴した保護者も協力的であった。中学生・高校生については、知識的なギャップは感じなかった。高校生は、もっとこだわりを持った人(我を通すというか、挑戦的というか)がひとりふたり混じっていることを期待したが、逆に皆素直に話を聞いていたことが気になった。スライドや印刷物を使わずに言葉だけでしゃべっても、それを逃さずに書き留める集中力が皆にあった。全体的に、まじめに取り組んでいることがわかった。 (2)講座の進め方等について 飽きさせないように3時間を3つのパートに分けておこなった。最初の1時間を実験のスタートと観察に使い、次の1時間をスライドを使ったプレゼンテーションを中心に、そして最後の1時間で、実習室では見られない研究機器に触れることや、実験材料の見学をおこなった。学年ごとに分けてグループを作り、それぞれにアシスタントをつけたことは効果的であったように思う。もともと高校生向けに用意したスライドは、ほぼ半分は使用せず、主に写真や動画の部分のみを使用したことで、小学生もなんとなくではあるが話についてきていたと思う。 |

|

|

| ただのゴミにしか見えない受精卵が少しずつ動いていること。(面白いと思ったこと) | 学校の授業では習っていたが、実験はほとんどなく、生物=暗記科目だった。実験を通じることで、各過程がよくわかるし、印象強く頭に残ると思う。生物も面白いんだとわかった。 |

|

|

| ローテーションの様子や精子などを初めて見れたし、卵が1つから2つ、4つとなる様子も見れてとてもよかったです。施設を見学したりしてきて、雰囲気が少しわかったこともよかったです。自分も、こんな研究をしてみたいなと思いました。 | 位相差顕微鏡でできる像がものすごく鮮明で驚いた。細胞が分化するスピードが以外と速かった。 |

|

|

| 卵の色素が上になるようにローテーションする原理。孵化線、ネプチューンの話。(面白かったこと) | 精子が動くようすもテレビでしか見たことがなかったので、実際に見れて楽しかった。 |

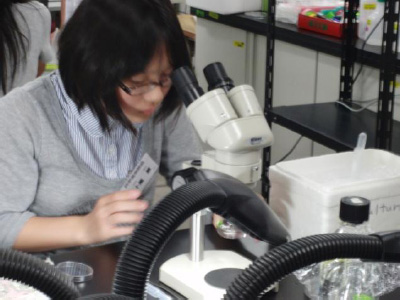

(写真の下のコメントは、受講者アンケートから転載)