活動報告

「基礎科学講座」第2回実習講座

| 実施日 | 2012年7月8日(日)13:00~16:00(科学英語の後) |

| 場 所 | 大学院自然科学研究科物質生産棟159 |

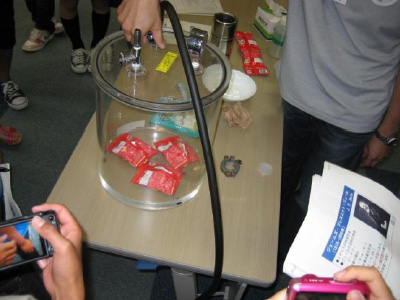

| テーマ | 「低温が拓く物理の世界」 |

| 概 要 | 超音波によるシリコンウェハの原子空孔の研究と、半導体技術への応用学びます。また、液体ヘリウム4の超流動実験を行い、低温が作り出す量子現象を体験します。 |

| 講 師 | 後藤輝孝 教授、根本祐一 准教授、TA4名 |

| 受講生等 出席状況 |

今年度の受講生は20名で構成。受講生20名中15名が出席、早退:1名 ※課題提案型の小学生3名は、すべての講義への出席を義務付けていない。 |

| 受講状況 | ■生徒課題レポート(提出数15/参加人数15) ■受講生生アンケート(提出数16/参加人数16) |

| 講師所感 |

(1)受講生について 小中高生が一緒の講義は初めてだったので視点をどこに置くかが困難であった。にもかかわらず,学年に依存せずに意欲の高い生徒がいたのは良かった。教科書の勉強だけでは,分かった気にはなっても実体験として納得できたり,未知の結果をどうとらえ,どう対処していけばいいのかはつかめない。実験は人知を超えて新しい知見をもたらすので,中等教育でも大事にすべき。 (2)講座の進め方等について 初めてのミックス講義だったので,上手くできたかどうかは定かでないが,実験の醍醐味の一端は経験できたと思う。その背後にある自然科学の奥深さに思いを馳せるような気持ちになれるかが分かれ目。 |

|

|

| マシュマロを真空の中に入れて、さいしょは膨らむけれど、最後には元のマシュマロよりも小さくなったこと(面白いと思ったこと) | テレビとかで見たことのある液体窒素の実験が自分たちでやれて楽しかった、超流動はとても難しくてよくわからなかったけど、すごいと思いました。 |

|

|

| 真空状態にする道具はテレビとかでは見たことがあったけど本物は見たことがなかったので楽しかったです。 | 以前から、いつか見て見たいと思っていた液体ヘリウムの超流動状態を見られて満足。また、新潟大学の理学部に世界有数の設備があることを知って驚いた。 |

(写真の下のコメントは、受講者アンケートから転載)