令和6年度 チャレンジングステージ

「リテラシー講座『生物』」

7月28日(日)、五十嵐キャンパス総合教育研究棟を会場に、チャレンジングステージの第2回講義「リテラシー講座『生物』」を実施しました。

N-Step新潟では、自然と人の共生を目指し、生物多様性など持続可能な開発に向けた課題をグローバルな視点で解決する人材の育成を目標に掲げています。「リテラシー講座『生物』」では、生命の基本単位である「細胞」に焦点を当て、新潟大学理学部生物学プログラムの加藤朗先生、田﨑英祐先生が講義と実習の指導を行いました。

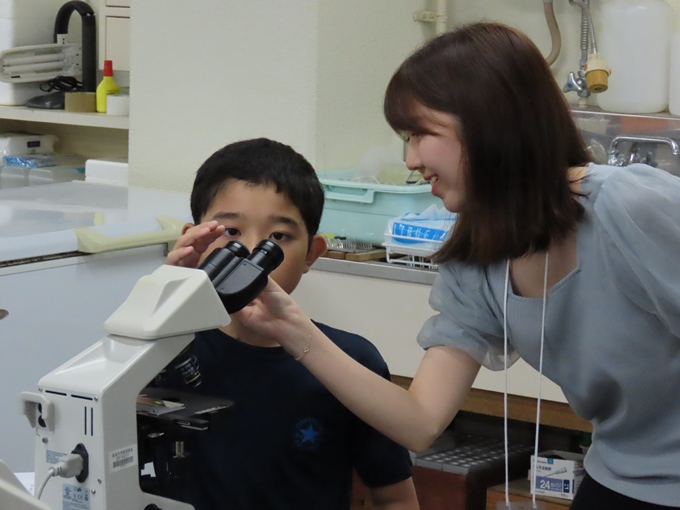

約3時間にわたる「リテラシー講座『生物』」は、細胞の構造や種類について学んだ後、生物顕微鏡を使用して、植物細胞の「オオカナダモ」と動物細胞の「HEK293細胞のプレパラート」を観察する、「講義」と「実習」から構成されています。

講座前半の「講義」では、細胞に共通する性質と、細胞の種類(原核細胞と真核細胞、動物細胞と植物細胞)を説明した後、ロバート・フック(※1)、アントン・ヴァン・レーヴェンフック(※2)、マティアス・シュライデン(※3)とテオドール・シュワン(※4)の業績を紹介し、細胞研究の発展が、顕微鏡技術の発展に支えられてきたことを学びました。

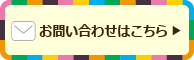

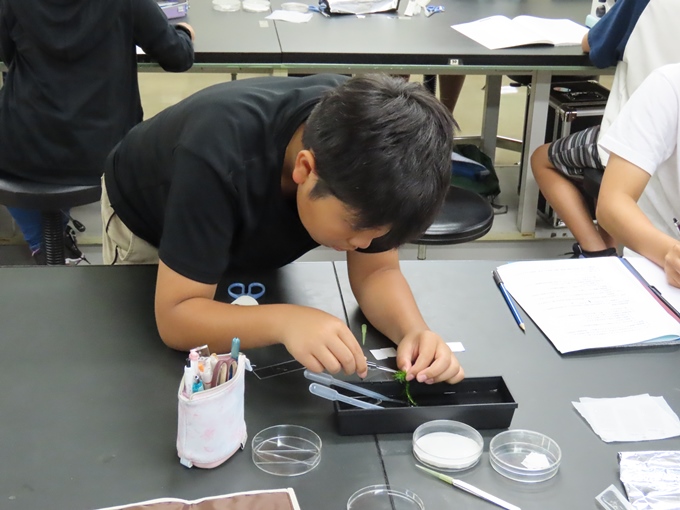

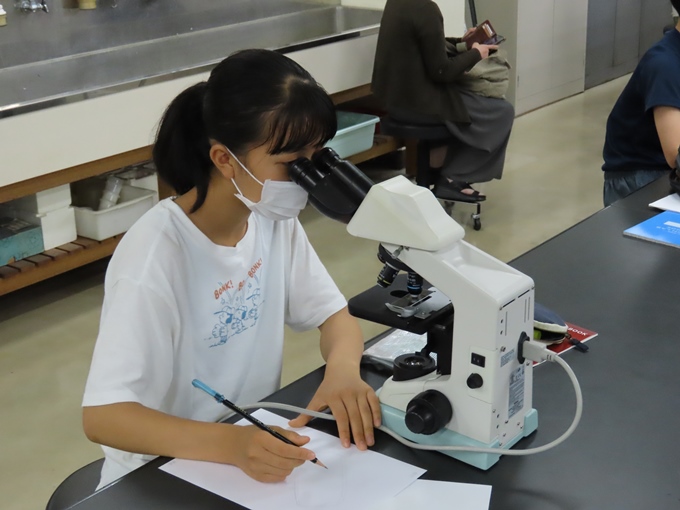

講座後半の「実習」では、生物顕微鏡、実体顕微鏡、蛍光顕微鏡、電子顕微鏡それぞれの特徴や、この講座の「実習」で使用する生物顕微鏡(正立型)の仕組みと使い方を説明した後、植物細胞と動物細胞の観察を行いました。観察にあたっては、植物細胞に「オオカナダモの葉肉細胞」、動物細胞に細胞生物学をはじめとする研究分野で幅広く使用されている「HEK293細胞」のプレパラートを用い、受講生はそれぞれの細胞の特徴をスケッチすることで、生物学の一端に触れる機会を得ました。

※1 ロバート・フック(1635.7.18~1703.3.3)

イギリスの自然科学者・博物学者・生物学者。17世紀最大の実験科学者と言われ、自ら製作した複式顕微鏡で動物や植物の観察を行い、細胞を発見した。バネの伸びはバネに働く力の大きさに比例する「フックの法則」(1660年)や、図鑑『ミクログラフィア(顕微鏡図譜)』(1665年)を出版したことで有名。

※2 アントン・ヴァン・レーヴェンフック(1632.10.24~1723.8.26)

オランダの商人・生物学者。織物業を営む傍ら、一個の球形レンズを金属板で挟んだ単式顕微鏡を自作し、水中の生きた微生物や赤血球などを観察した。「微生物学の父」と呼ばれ、生涯にわたって500台以上の顕微鏡を製作した。

※3 マティアス・シュライデン(1804.4.5~1881.6.23)

ドイツの植物学者・生物学者。元々は弁護士であったが、29歳の時に自然科学に目覚め、顕微鏡を使って、植物の構造や発生過程をつぶさに観察し、34歳の時に発表した論文「植物発生論」(1838年)で、植物の基本構成単位が「細胞」であるという考えを示した。

※4 テオドール・シュワン(1810.12.7~1882.1.11)

ドイツの生理学者・動物学者。ベルリンで医学を学び、卒業後は解剖学の助手となる。のちに、マティアス・シュライデン(※3)と知り合いになり、両者が「あらゆる生物は細胞から成り立っている」という意見で一致し、論文「動物と植物の構造と成長に関する顕微鏡研究」(1839年)で、動物の細胞説を提唱した。

講座前半:講義

講座後半:実習

イベント概要

- 日時:

- 令和6年7月28日(日曜日)

- 会場:

- 新潟大学五十嵐キャンパス総合教育研究棟G212生物実験室

- 講師:

- 加藤 朗(新潟大学理学部理学科生物学プログラム 准教授)

田﨑 英祐(新潟大学理学部理学科生物学プログラム 准教授) - 次第: