令和6年度 チャレンジングステージ

「自然と人講座『新潟薬科大学講座:甘味を計る』」

8月18日(日)、新潟薬科大学新津キャンパスのB棟(講義棟)とH棟(薬学部実習棟)を会場に、「自然と人講座『新潟薬科大学講座・甘味を計る』」を実施しました。

新潟県内の豊かな自然と、人や自然に関する最先端研究での体験学習を通して、「自然と人の共生」への関心を高める「自然と人講座」の運営は、新潟大学の共同実施機関(※1)を中心に行われています。新潟県内唯一の薬学部を持つ新潟薬科大学では、講義と実験を通して「糖」を科学的に学ぶ、「自然と人講座『新潟薬科大学講座・甘味を計る』」を企画・実施しました。

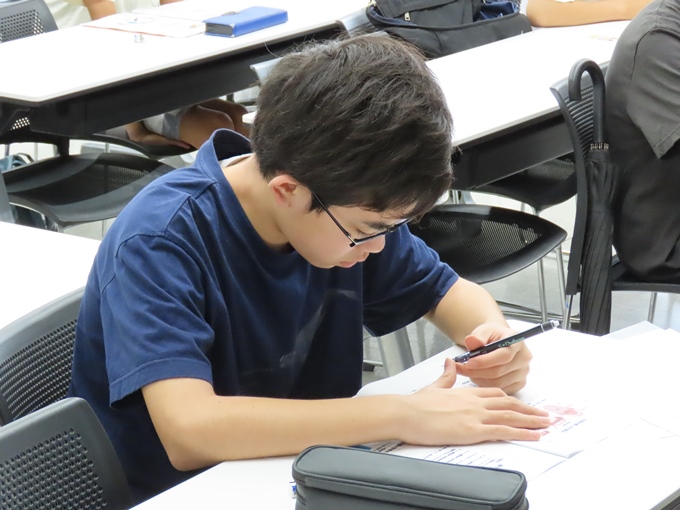

前半の講義では、「なぜ、人は甘いものが好きなのか?」という問いかけを手がかりに、グルコース(ブドウ糖)、スクロース(ショ糖)、フルクトース(果糖)、マルトース(麦芽糖)、ラクトース(乳糖)、トレハロースをはじめ、スクラロースやアスパルテームといった人工甘味料を紹介することで、私たちの食生活で身近な甘みが、原料や製造方法の違いによって、様々な種類の「糖」に分類されることを学びました。

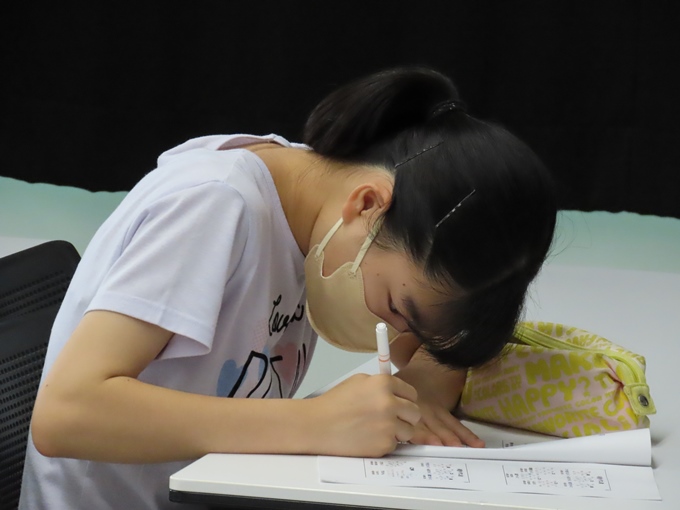

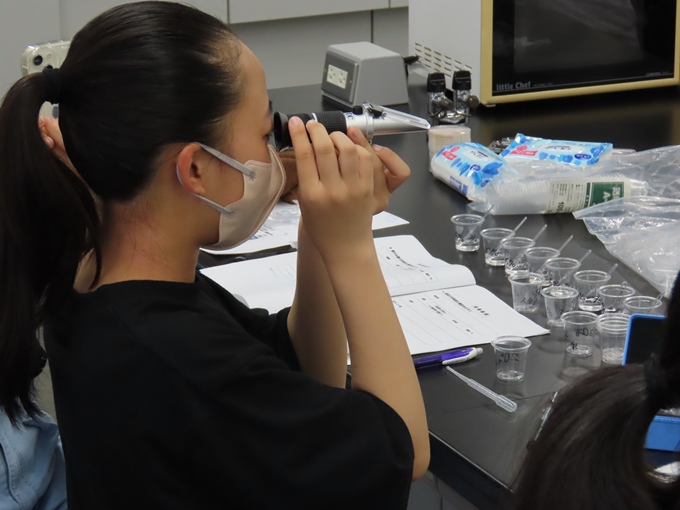

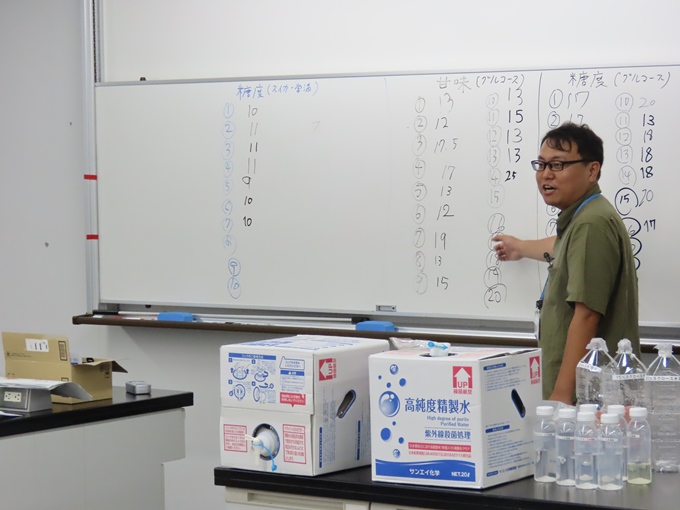

後半の実験では、「様々な糖の甘味を計る」と題し、複数の決まった濃度(※2)のショ糖溶液[標準液]と、さまざまな「糖」の溶液[試料溶液]の甘味を比べる官能試験と、屈折率糖度計(Brix糖度計)を用いて糖度を測定することで、人の舌は温度によって感じる味やその程度が変わることを体験しました。昼食休憩のあと、果実(※3)についても甘味を計ることで、スクロース(ショ糖)、グルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)の中でも、果実に含まれるフルクトースは、温度と甘味度に密接な関連があることを実験で確かめました。

この講座全体を通して、受講生は甘味度や糖度の変化が、「糖」の種類によって、温度が少なからず影響を与えていることを学びました。

※1 令和6年度の共同実施機関(プログラム協力)は、新潟薬科大学(新潟市秋葉区東島265-1)、新潟工科大学(柏崎市藤橋1719)、フォッサマグナミュージアム(糸魚川市大字一ノ宮1313)の3機関となります。

※2 今回の実験では、5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%の7種類のショ糖溶液[標準液]を用意しました。

※3 午後の実験で準備した果物は、キウイフルーツ、スイカ、パイナップル、ブドウ、マンゴー、リンゴの6種類になります。

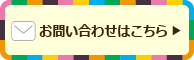

講座前半:講義

講座後半:糖度測定

共同実施機関の紹介:新潟薬科大学新津キャンパス

イベント概要

- 日時:

- 令和6年8月18日(日曜日)

- 会場:

- 新潟薬科大学新津キャンパスB棟(講義棟)204教室、H棟(薬学部実習棟)H302実習室

- 講師:

- 杉原 多公通(新潟薬科大学学長)

浅田 真一(新潟薬科大学薬学部 教授)

川村 暢幸(新潟薬科大学薬学部 准教授)

城田 起郎(新潟薬科大学薬学部 助教) - 次第: