令和6年度 チャレンジングステージ

「自然と人講座『新潟工科大学講座:風の科学』」

9月8日(日)、共同実施機関(※1)の新潟工科大学風・流体工学研究センターを会場に、「自然と人講座『新潟工科大学講座:風の科学』」を実施しました。

新潟県内の市町村の中でも、とりわけ日本海側から強い風が吹くことで知られている柏崎市には、国内最大級の大型境界層風洞(風洞実験室)(※2)を持つ新潟工科大学があります。N-Step新潟では、「自然と人の共生」を重要テーマに掲げていますが、人口が密集する市街地への風の影響や、居住スペースの換気を考える上で必要な空気の流れなど、私たちの“生活”と“風”の深い関わりを学べる講座を、新潟工科大学の富永禎秀教授の協力により実施しました。

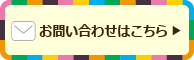

この講座では二つのテーマを取り上げ、午前は「風が吹く仕組みと我々の生活との係わり」をテーマとする講義を行いました。受講生は、講座参加にあたって自宅で考えてきた、講座の事前課題「どうして風は吹くのか?(どうして空気は動くのか?)」という疑問を起点に、風の吹く原因や特徴、風によって起こる身の回りの現象、ビル風の発生メカニズムについて講義を受けた後、大型境界層風洞で「風速10/秒」の風を体験しました。

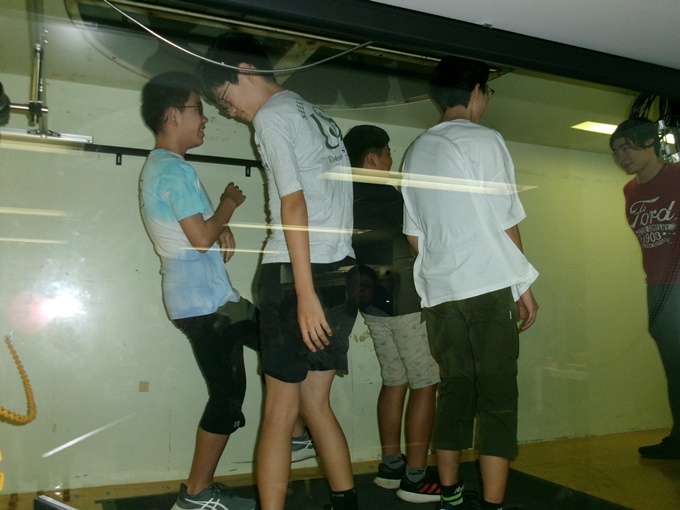

昼食休憩を挟んで、午後の講義では、もう一つのテーマである「室内の風の流れのシミュレーション」を取り上げました。この講義では、かつて新型コロナウイルスのパンデミックで話題となった、室内の空気を効果的に入れ替えるメカニズムについて、窓の配置によって室内の空気の流れに変化が生じる現象を、大型境界層風洞での“煙・レーザー光可視化風洞実験”を見学することで学びました。

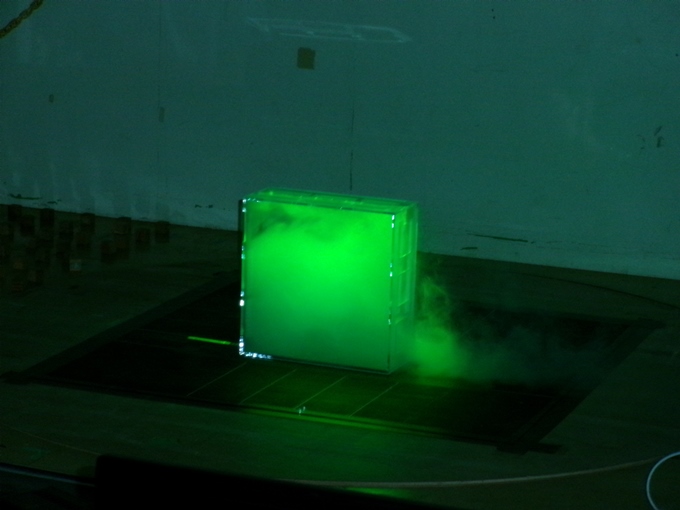

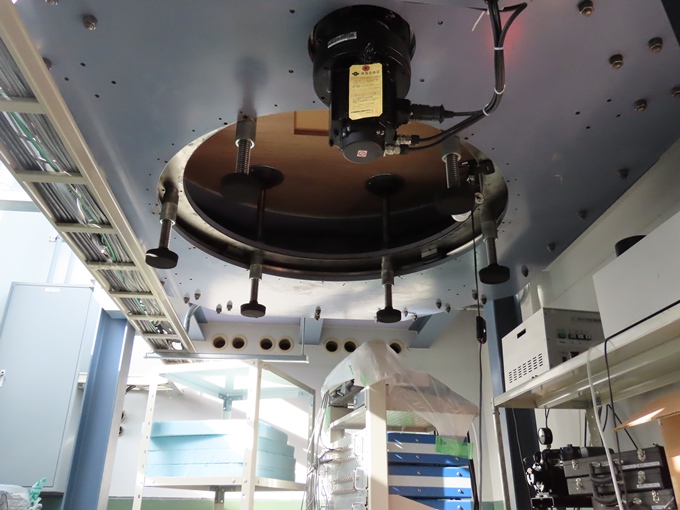

受講生は、新潟工科大学が誇る大型境界層風洞の見学を通じて、風洞測定部内部や風環境実験用模型のほか、普段は見学することができない地下の風洞用大型送風機を間近に見ることで、「風の力」を研究するためには、巨大で複雑な構造の研究整備が必要であることを実感しました。

※1 令和6年度の共同実施機関(プログラム協力)は、新潟薬科大学(新潟市秋葉区東島265-1)、新潟工科大学(柏崎市藤橋1719)、フォッサマグナミュージアム(糸魚川市大字一ノ宮1313)の3機関となります。

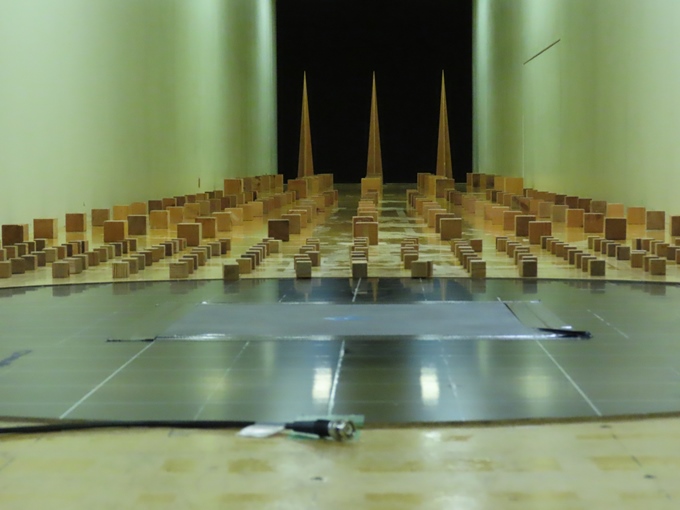

※2 大型境界層風洞の測定部は、幅1.8m×高さ1.8m×長さ13.0mのスペースがあり、最高風速約25m/sの風を起こすことができます。風洞実験の用途としては、例えば、ミニチュアの市街地に吹く風を再現して、建物周辺の風の流れや強さ、風圧力を測定すること等が挙げられます。

講座①:講義

講座②:風洞実験

共同実施機関の紹介①:新潟工科大学キャンパス

共同実施機関の紹介②:大型境界層風洞(風洞実験室)

イベント概要

- 日時:

- 令和6年9月8日(日曜日)

- 会場:

- 新潟工科大学風・流体工学研究センター

- 講師:

- 富永 禎秀(新潟工科大学工学部建築・都市環境学系 教授)

- 次第: