研究紹介

宇宙物質進化研究室・観測グループ(下西研究室)

教員

研究分野

天文学、アストロケミストリー

研究テーマ

- 赤外線・電波天文観測による星間物質(塵・氷・ガス)の研究

- 銀河系および近傍銀河の星形成領域における物質の化学進化の研究

- 関連する実験研究および理論研究

研究概要

星や惑星、そして生命の材料となりうる物質は、宇宙空間のどのような環境で生成され、どのような物理・化学進化を遂げ、そしてどれほどの多様性を持つのでしょうか?私たちの住む太陽系に見られる生命や分子の多様性は、環境の異なる銀河や過去の宇宙の星・惑星系でも見られたのでしょうか?物質という観点から見たとき、私たちの住む宇宙はまだたくさんの謎に包まれています。星や惑星が作られる過程は、同時に物質が大きく化学的な進化を遂げる過程でもあります。宇宙における物質進化の理解は、私たちの身の回りにある物質、または初期の生命の材料となった物質の起源を理解する上で非常に重要です。

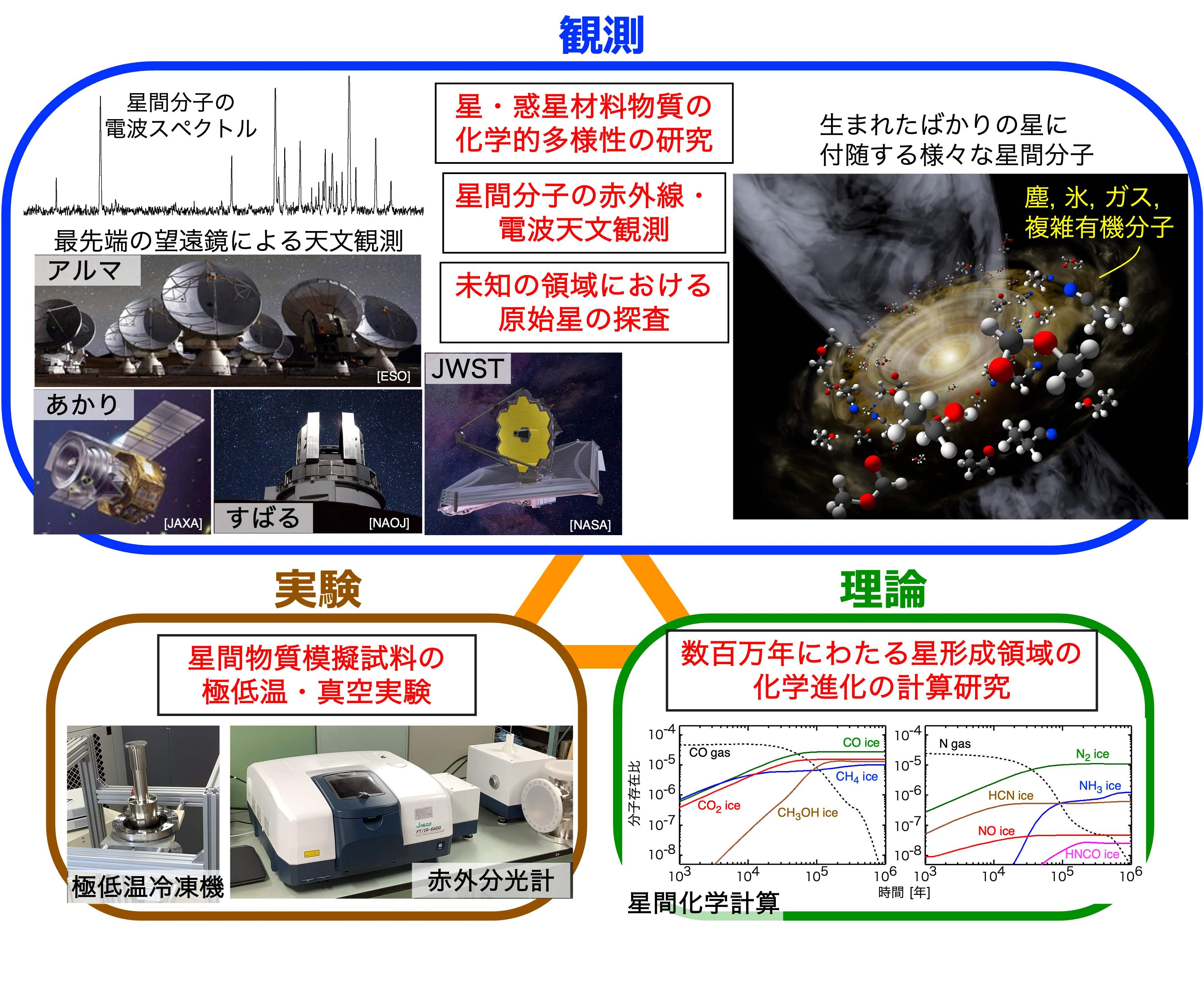

当研究室では、世界各地にある最先端の大型望遠鏡や宇宙望遠鏡により得られる観測データを用いて、銀河系内外の多様な環境下にある星間分子や星形成活動の研究を行っています。特に、これまで物質という観点から観測研究の手が及んでいない特殊環境下にある星・惑星形成領域の研究には力を入れています。これには、星間分子を構成する炭素や酸素などが少ない銀河系の果てや近傍矮小銀河などの領域、または星の死に伴う超新星爆発により多量の元素が作られている領域などが含まれます。そのような領域は、太陽系近傍の星・惑星形成領域とは大きく異なる環境を持つことが知られています。これらの特殊環境下の物質進化研究を通して、銀河の時間的・空間的な進化に応じた星・惑星材料物質の化学的多様性の変遷の様子を明らかにすることを目的としています。

また、大学内外の様々なグループと連携して、宇宙における物質の化学進化に関する理論研究や実験研究も行っています。当研究室で製作された実験装置では、星間分子の化学進化を理解する上で鍵となる、極低温・高真空環境下の星間分子模擬試料を用いた実験研究などを行っています。観測・実験・理論を幅広くカバーする研究体制も、当研究室の特徴といえます。

宇宙物質進化研究室で取り組んでいる分野は、アストロケミストリー (Astrochemistry)とも呼ばれます。これは宇宙における様々な化学現象の理解を通して、星・惑星・生命の材料ともなりうる星間物質の生成・進化の歴史を研究する分野です。また、原子・分子の分光学的性質や化学的性質を使って、天体の性質を詳しく研究するという側面もあります。天文学 (Astronomy)と化学 (Chemistry)が合わさった名前が示すとおり学際的な研究分野であり、天文学・惑星科学・物理学・化学・生物学など多様な分野を巻き込んだ横断的な知見を必要としています。当研究室では、国内外の様々な分野の研究者と連携し研究を進めています。人類の宇宙史の理解に星・惑星材料物質の化学進化史という概念を付加するべく、日々研究に取り組んでいます。

理学を目指すあなたへ

人類最高の眼(最先端の望遠鏡)で未だ見ぬ宇宙の姿を垣間見る楽しさを一緒に味わいましょう!原子・分子レベルのミクロな現象と、銀河スケールのマクロな現象を結びつけ、私たちの住む宇宙の様々な階層における物質進化の研究に挑みましょう!

宇宙物質進化研究室の観測グループは下西研究室(主担当:自然環境科学プログラム、副担当:物理学プログラム)から、実験グループは副島研究室(主担当:自然環境科学プログラム、副担当:化学プログラム)から配属可能です。